まるほしです!◎◎◎☆彡

今回は畝立て編。

前回の記事で、畝立ての事前準備としてハウスの土をしっかり湿らせました。

>>>クルクマ栽培始めました 〜畝立て準備〜

ビタビタの状態からまた数日置いて、土の表層をある程度乾かしたら、いよいよ畝の凹凸を作っていきます

今回の畝の詳細!

このクルクマっていう花、とにかく水はけのいい土を好むんだそうです。

ということは?

しっかり高さのある畝を作り、水分が抜けていきやすい畑にしていく必要があります。

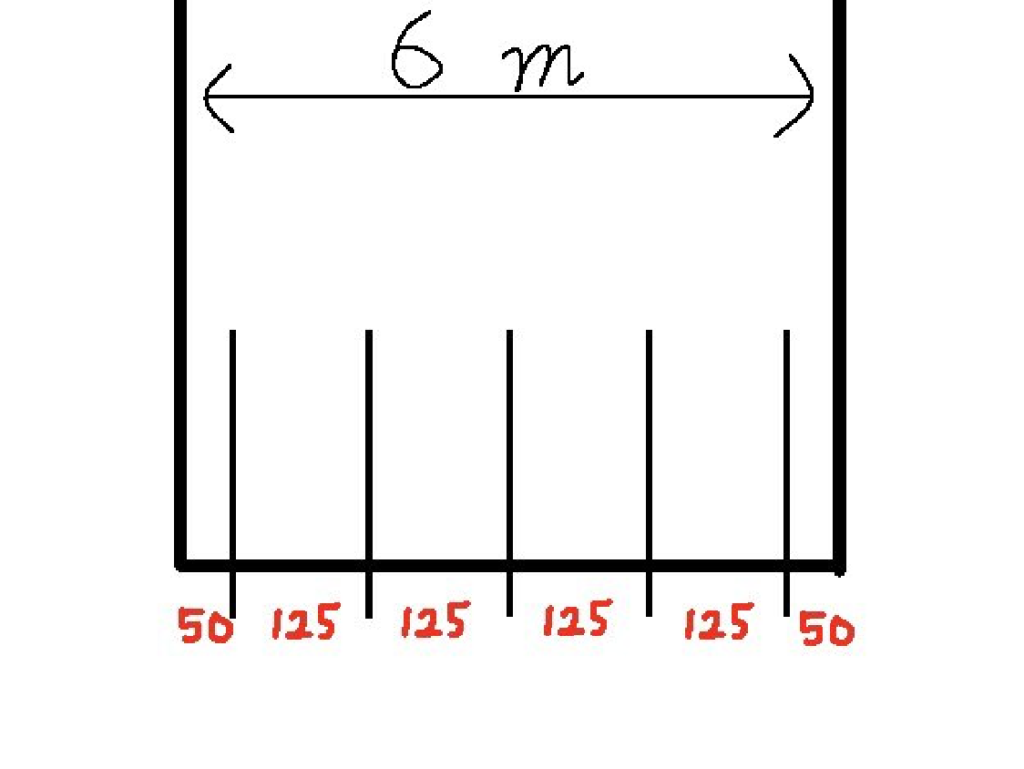

まずハウスの形が、幅6m×3連棟です。1棟の幅6mの中に4本の畝を作ります。

ということは、全部で畝12本。

6mの両端50cmを通路として確保したいので、残り5m。

その5mの中に4本の畝なので、4等分すると、1畝のスペースは125cm!

50、125,125,125,125,50

この間隔で耕耘機をかけて溝を掘り、畝にしていきます!

図にするとこんなカンジ。

この線の間隔で耕耘機をかけると、畝幅1m弱の畝に仕上がります。

耕耘機を通すラインを引く!

耕耘機で通ったラインが溝になります。なので、溝にしたい中心線に目印となるよう線を引きます

で、この線を引くのに使うのがセルカという白い粉の資材。

中身はなにかというと、牡蠣殻由来の石灰肥料です。

白い石灰ってことはつまり、小学校の運動場で使ったトラックの粉と一緒!

あれと同じような粉を目印にしていくわけです。

おもしろいですよね笑

先ほどの画像の間隔で点線状にセルカを撒いて大まかに印を取ります。

3棟すべてで線を引けたら印は完成!

耕耘機で溝を掘っていく!

いよいよ耕耘機をかけていきます。

土を跳ね上げるタイプのロータリー。

こちらの機械、農園の社長が昔使っていたものを貸していただけました!

なんと10年ぶりに動かすとのことw

引いた線にラインを合わせて、いざ!

おぉぉ~

稲わらで適度にほぐれた土をぐいぐい掻き分けて耕耘機が進んでいきます。

この作業、石の多い畑だとすぐに刃がつっかえて進みが悪くなるのですが、

この畑は何十年と長く使われてきただけあって、つっかえるような石はほとんどないです!

そしてラインを引いているおかげで、びっくりするくらいまっすぐに耕耘機を通すことができました

深畝にするため、ハウスの中を合計2周、耕耘機をかけます。

1周目は平らな土に溝をかけていくので、ライン通りにまっすぐ通すことを重視して浅く。

2周目はその窪みをさらに深く掘るイメージで、1周目よりもロータリーを下げて耕しました。

両手でハンドルを握って方向をコントロールするので、何気に握力使いますw

長時間続けてやっていると機械の振動も相まって手はプルプルしちゃってました←

とはいえコツを掴むとすいすい進められ!

とても順調に、3棟すべてで計15本の溝を掘り終えました!

ちなみに画像右上のこの部分が、石灰でつけた目印です

農具を使って仕上げていく

そして最後の仕上げは手作業。

負荷のかかる重作業はやはり機械に頼りつつも、最終的な形を決めるのは手作業ということ。

土を跳ね上げただけの状態なので、畝の肩に土が盛り上がってでこぼこしています。

これを、かまぼこ状になるように整えていきます

グランド整備とかで使うようなトンボ。僕はレーキと呼んでいます。

それと、溝にこぼれた土を畝に戻します。こちらは鋤簾(じょれん)という鍬ですくって畝の上からかけなおす作業。

これで溝に残った土の塊や耕し足りなかった凹凸を削ったりして、通路らしく歩きやすいようにしていきます。

このレーキと鋤簾をすべての畝と溝にかけたら、畝作りは完成です!

畝立て完了!

こうして無事に700㎡の畝立てが完成しました!

かなり整った畝になったと自分では思う!

写真では右側の1本がまだレーキかけられてなくてデコボコのままですが笑

鍬を駆使した家庭菜園的な畝立てはこれまでにもしたことがありましたが、機械を使うことで広い面積でも均一な畝を作ることができました。

線引きなどしっかり順序を踏むことで、より丁寧に

限られた面積をフルに活かせる畝作りができることを経験しました。

ずさんなやり方をせずに整った畝を作り

丁寧に 均一に畑を作っていくことが、作業の効率性に影響を与え、

廻りまわって収益に表れてくるのかもしれないなと。

どこかで聞いたことがあります

もちろんそれを限られた時間の中でやらなきゃいけないというのは当然ですが、そういう意識も今後必要になってきそうだなと

いう気持ちになりました。

大規模な露地とかの場合は機械で溝を掘り通すだけ、という場合もあると思います

なにせ面積の桁がちがいます!笑

ということで、畝ができたのではやく球根を植えたいのですが、

まだ必要な準備があります

植える作物に水をやらねば枯れてしまいます。

次回は灌水設備の設置について書いていきます

また!

次の記事

>>>クルクマ栽培日記 ~灌水設備~

コメント